NEWS

第12回映画祭で初開催した体験型育成支援プログラム「NEW CHITOSE AIRPORT テイクオフ・アニメーション・セミナー(通称:NEW CHITOSE TAS)」の参加メンバー6名によるレポートを公開しました。以下のページからご覧ください。

NEW CHITOSE TAS

2025年度参加メンバー レポート公開: https://airport-anifes.jp/newchitosetas-report/

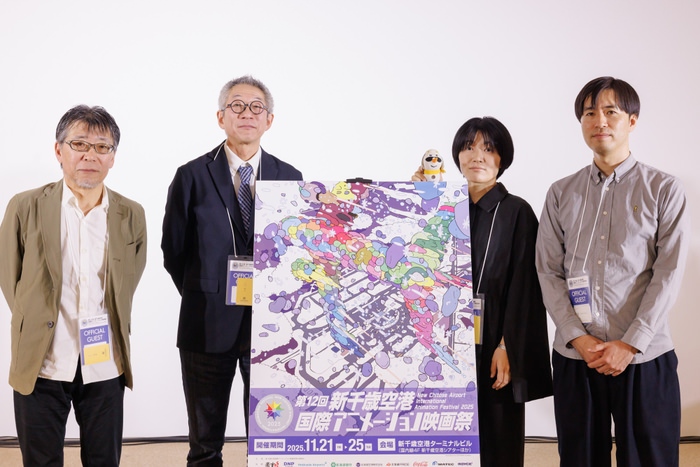

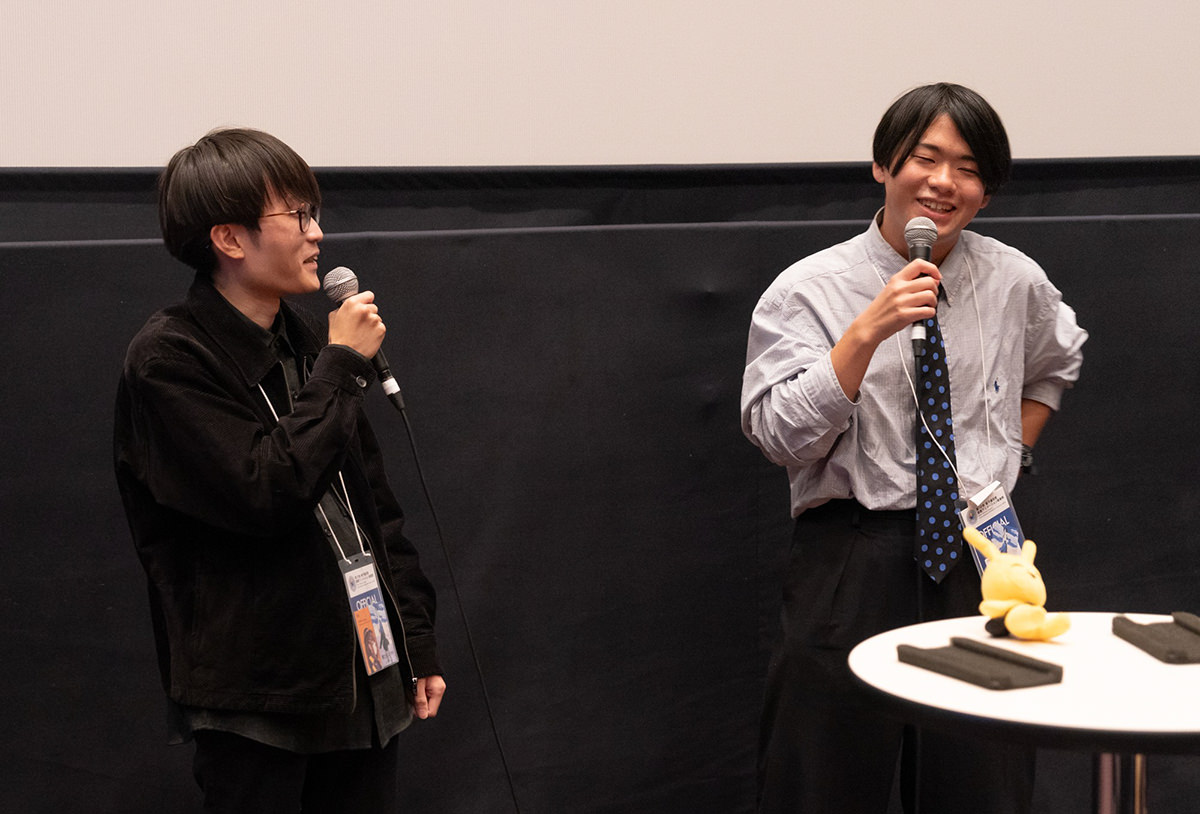

11月21日(金)から25日(火)までの5日間、新千歳空港ターミナルビルを舞台に開催した「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月24日(月・祝)にはアニメ映画「ひゃくえむ。」の特別上映が行われました。この日会場には、監督の岩井澤健治氏とキャラクターデザイン・総作画監督の小嶋慶祐氏が来場。上映後にはお二人をお招きした制作の裏側に迫るトークプログラム「メイキングオブ:ひゃくえむ。」を実施しました。

満員の会場での舞台挨拶

『ひゃくえむ。』は、「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を最年少で受賞するなど、数々の賞を席巻してきた作家・魚豊氏の連載デビュー作。その劇場アニメ化として大きな注目を集めています。今年のアヌシー国際アニメーション映画祭でワールドプレミア上映されたのち、北米でも劇場公開されました。

岩井澤監督は、国内外問わず高い熱量で受け入れられていることについて「作品に対して前のめりな姿勢を見せてくれることが嬉しい」と顔を綻ばせます。

また世界陸上のタイミングに合わせた公開ということが決まっていたという本作。制作の裏側について小嶋さんは「さまざまな奇跡が重なったおかげで作品が完成した」と明かし、その奇跡や苦労の裏側は「メイキングオブ:ひゃくえむ。」でたっぷり語られました。

上映が終わると自然と拍手が起こり、観客の作品への深いリスペクトが感じられるひと幕となりました。

メイキングオブ:ひゃくえむ。ー ロトスコープと新しいアニメ制作への挑戦

トークでは、実写映像をベースにしたアニメーション技法「ロトスコープ」の特徴や制作プロセス、ワークフローの開発、さらにキャラクターデザインの工夫などが詳しく解説されました。

聞き手は本映画祭プログラム・アドバイザーの田中大裕氏です。

岩井澤監督は自主制作長編作品『音楽』に続き、商業作品として『ひゃくえむ。』の制作を決意。『音楽』をきっかけに出会った小嶋さんに初期段階から多くを相談していたといいます。

「小嶋さんは『ひゃくえむ。』のキャラクターデザインに合うと思った」と語る岩井澤監督に対し、小嶋さんは「めちゃくちゃ自信があったわけではないが、これまでの経験から力になれることがあると感じていた」と振り返ります。結果として、小嶋氏はキャラクターデザインや作画監督にとどまらず多岐にわたる役割を担当。「クレジットを作ると小嶋さんの名前だらけになる(笑)」と岩井澤監督が語るほどでした。

「属人性のない作り方」への挑戦

『ひゃくえむ。』は、実写で撮影した映像を基にアニメーションを制作するロトスコープ手法で作られています。岩井澤監督は「自分にはその方法でしかアニメを作れない」と語り、既存の商業アニメ制作会社では実現が難しい制作体制を築くために、新たな制作会社「ロックンロール・マウンテン」を設立した経緯を紹介しました。

小嶋さんは、ペイントアプリ「CLIP STUDIO」を用いた制作に可能性を感じ、「通常のスタジオでは試せない方法を実践できる環境に魅力を感じた」と語ります。また、ロトスコープによる“属人性のない作り方”を試す絶好の機会だと捉え、このプロジェクトへの参加を決めたことも明かしました。

ロトスコープと相性の良い新しいワークフローを模索

前例の少ない制作にあたり、岩井澤監督は「自主制作の手法を取り入れつつ、小嶋さんが中心となって新たなワークフローを構築していった」と語ります。小嶋氏は、ロトスコープによるシーン間の違和感を解消するため、「シーンラフ」という新たな工程を導入したことを紹介しました。実際の映像素材を交えながら、実写からアニメーションへと変換していくプロセスや、表情演出・背景処理などについて具体的に解説しました。

このワークフローにより「修正量を最小限に抑えながら、欲しい絵を確実に得られるようになった」と一方の利点を述べる一方で、「アニメーターの自由度が減り、想像を超える絵が生まれにくくなる」と課題も指摘。制作を通じて見えてきた現場のもどかしさを率直に語りました。

封じられた「アニメ走り」ー 陸上アニメーションの難しさ

小嶋さんは「できればスポーツものはやりたくない」と打ち明け、陸上選手の走りをアニメーションで表現する難しさを語りました。実際の陸上選手と俳優の走り方の違いを観察し、腕の振りや体重移動などが「プロっぽく見えない走り」にならないよう工夫を重ねたといいます。

また、アニメーション特有の表現技法として知られる「アニメ走り」がロトスコープでは使えない点について、「アニメの得意なことを封じられているように感じた」と話し、いかに効果的な”走り”を表現できるかに苦心したことを明かしました。

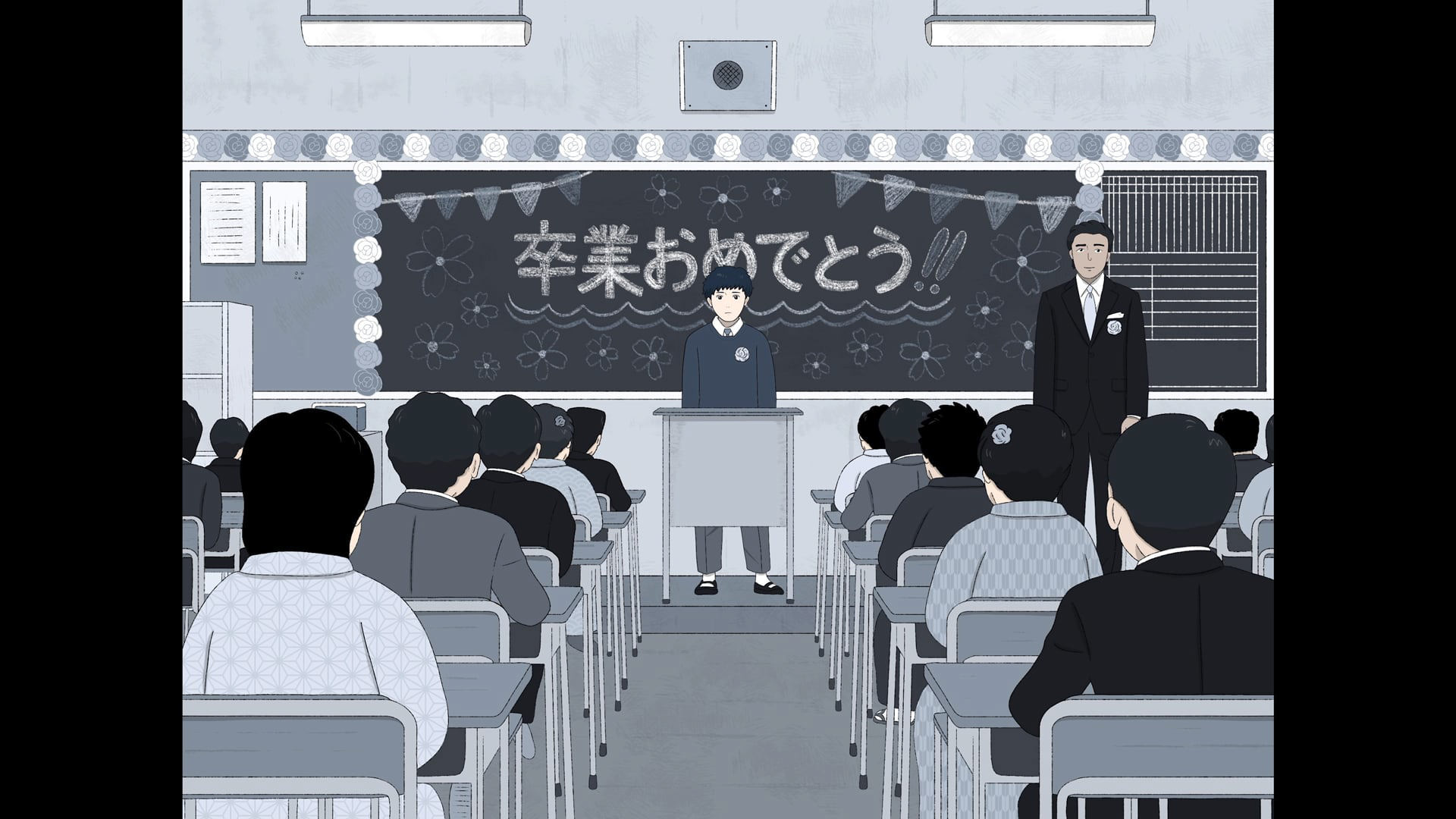

一方で、本作前半の“小学生編”は、ロトスコープではなく通常のアニメーション手法で制作されました。

早い段階から絵コンテを商業アニメーションの制作スタイルで準備していた岩井澤監督は「自分のやり方でしかできなかった」と振り返り、それに対して小嶋氏は「商業的な“うまいやり方”を加えたくなかった。岩井澤さんの純度がほぼ100%のシーンになっていると思う」と述べました。

また、小学生編はアニメーションならではの演出を盛り込めた一方で、「(ロトスコープによる)走りのシーンがパワー負けしてしまうのではと焦っていた」と語り、アニメーターとしての葛藤も垣間見せました。

“前のめり”な観客。次々と質問に手が上がる珍しい光景

質疑応答の時間になると、会場から次々と手が上がり、普段はなかなか見られないほどの盛り上がりを見せました。まさに、舞台挨拶で岩井澤監督が語っていた“作品に対して前のめりな観客”そのものの光景です。

質問は技術的な内容にとどまらず、原作に登場しないキャラクターデザインや設定、さらには劇中の「アスリート飯」に関するものまで、作品愛にあふれたものばかりでした。

最後に小嶋氏は、現在も上映が続いていることへの感謝を述べ、「10億円を目指してほしい!」と期待を語りました。岩井澤監督も観客への感謝を伝え、「12月以降も上映を続けたい」と意欲を見せます。

多くの立ち見客が出るほどの盛況ぶりで、今年屈指の熱気に包まれたトークイベントとなりました。

11月21日(金)から25日(火)までの5日間、新千歳空港ターミナルビルを舞台に開催した「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月24日(月・祝)に行われた長編アニメーション作品『Flow』特別上映では、本作の監督であり本映画祭の国際審査員を務めたギンツ・ジルバロディス氏による舞台挨拶とトークプログラムが行われました。

『Flow』は2024年のアヌシー国際映画祭で4つの賞を獲得、2025年にはアカデミー賞長編アニメーション映画賞を受賞した話題作です。

舞台挨拶では、本映画祭チーフ・ディレクターの小野朋子が聞き手を務め、アニメーション監督の押山清高氏とともに『Flow』とアニメーション制作について意見を交換しました。両氏は、過去に本映画祭の短編部門で入選した後、長編部門で受賞しているという共通の経歴を持っています。

言葉の文化を超えて伝えられるアニメーションの力

押山さんは、本作『Flow』について改めて感想を求められると、まず“自身の解釈ですが”と前置きしながら語り始めました。

『Flow』は、大洪水に包まれた架空の世界を舞台に、街が消えゆく中で一匹の黒猫がボートに乗り合わせた動物たちと助け合い、次第に友情が芽生え、たくましくなっていく物語です。押山さんは、この物語が「アニメ制作の過程を象徴的に表現しているのではないか」と述べ、黒猫はギンツ監督自身を、水位の上昇はスケジュールの逼迫を、そして動物たちは制作におけるさまざまな役割を象徴しているように感じたと、アニメーション監督ならではの視点で話しました。

これに対しギンツさんは、「主人公の猫にも自分の感情は反映されているが、すべてのキャラクターに少しずつ自分の気持ちや感情が投影されている」とコメントしました。また、本作が自身にとって初めての“チーム制作”スタイルであったことに触れ、「自分の中にあった恐怖や不安、これからどうなっていくのだろうという気持ちの方が強く込められていた」とも明かしました。

話題はアニメーション制作における2Dと3Dの違いにも及びました。押山さんが監督を務めた『ルックバック』について、ギンツさんは「非常に素晴らしい作品だった」と評価し、特にカメラワークに深い感銘を受けたと語ります。2Dの手描きアニメーションで難易度の高いカメラワークを実現していた点に触れると、押山さんは『Flow』を観た際に抱いた思いとして、「2Dアニメーションでも、3Dアニメーションのように自由にカメラを動かせたらいいのに」と、その難しさと、3Dが生み出す没入感への羨ましさを率直に述べました。

さらに、クリエイターである両氏に“アニメーションならではの魅力”が問われると、ギンツさんはまず、アニメーションでは動物のキャラクターや洪水といった実写では難しい表現が可能になることを挙げました。また、文化の壁を越えて伝わりやすいこと、特にセリフがなくても理解できる純粋さがある点を魅力として語りました。さらに、制作過程であらゆる要素をコントロールでき、何度でも改善を重ねられることもアニメーションならではの利点だと述べました。

押山さんは、アニメーションでは作り手の意図や意思を明確に表現でき、強い作家性を発揮できる点を魅力として挙げました。特に手描きアニメーションでは、画面に描かれるすべての要素に意味が宿り、複雑な世界でもシンプルに表現できるところに惹かれると語ります。ただし、常に意識的に描いているわけではなく、無意識のうちに生まれる部分もあると付け加えました。

ギンツ・ジルバロディス監督が語るアニメーション制作の軌跡|メイキングオブ:Flow

上映後に行われたトークプログラム「メイキング・オブ:Flow」では、ギンツ・ジルバロディス監督が自身の創作の歩みを語りました。短編から長編への発展、一人制作からチーム制作への移行、そして本作における技術的・創造的プロセスまで、詳細に紹介されました。

短編から長編へ。独学で築いた映像表現

2019年に一人で制作した長編デビュー作『Away』は、フランスのアヌシー国際アニメーション映画祭にて実験性・革新性のある長編作品を対象とするコントルシャン賞を受賞。後に『Flow』の制作を開始しました。

高校時代に制作した短編『Aqua』が『Flow』へとつながるモチーフとなったことを明かします。これまでに手描き、実写、3Dなど多様な技法を用いた7本の短編を制作し、試行錯誤を重ねながら自らのスタイルを確立していったギンツさん。カメラを自在に動かせる表現を求め、手描きからCGへ移行したことが制作スタイルの転機となったと言います。

長編デビュー作『Away』は、大学卒業後に一人で3年半をかけて制作。絵コンテを用いず、映像の流れを組み立てながら物語を構築する独自の手法によって生み出されました。続く『Flow』では、より物語性を重視するため、初めてチームで制作を行い、脚本も自ら執筆するという新たな挑戦に踏み出します。こうした挑戦が可能になったのは、さまざまな映画祭で『Away』が高く評価されたことにより十分な予算が得られたことが大きいと語りました。

初のチーム制作と物語づくりの挑戦

『Flow』の制作はラトビア、フランス、ベルギーの3カ国で進行。50人以下のチーム体制で、各国のスタジオが音響やキャラクターアニメーションを分担しました。ギンツさんはチーム制作による大きな変化として、制作上のあらゆる判断を他者に説明するプロセスが生じ、全ての決定に理由が求められることにより、これまで以上に深く考えるようになったことを挙げました。

ツールとともに進化する表現―「Blender」が導いた新しい映像世界

本作は全編をオープンソースソフトウェアBlenderで制作しています。トークでは作品の大まかな初期レイアウトから最終バージョンまでの工程を示しつつ、 カメラの配置や照明、環境の要素、キャラクターの動きがどのように変化していったのかが説明されました。特に印象的だったのは、それらのソフトウェアを監督自身が今回初めて使用したという点です。制作プロセスを重ねながら習得していったと言います。

特に水のシーンが多く登場する本作は没入感を生み出すために欠かすことのできない要素であり、ギンツ監督が最もこだわった表現でした。大規模な制作チームであれば専門的な技術スタッフがいる分野ですが、本作ではわずか2人が担当。制作初期から取り組んでいたにも関わらず、完成したのはプレミア上映直前であり、この部分についてのストレスは大きかったと語ります。「あまりに困難だったので、次の作品では水の表現は避けるでしょう」とその苦労を吐露しました。

音楽と音響にも強いこだわりをもって制作しています。ギンツさんは音楽制作の経験はないながらもこの作品の作曲者の一人として参加。慣れない音楽制作ソフトを使い、タイムライン上に音符を置いては良い響きになるまで試行錯誤し、シンプルなメロディを組み立てていくことで世界観を作り上げていったと説明しました。また、動物の鳴き声には、実際とは異なる動物の声をあえて採用するといった工夫などもしながら、物語の世界観に深みを生み出していく手法についても解説しました。

最後に、「作品の制作期間についてよく聞かれる」と切り出し、本作には脚本執筆やスタジオの設立、初めて使用したBlenderなどの技術的な習得も含めると5年半ほどの歳月を費やしたとのこと。平均的な制作期間よりも長い時間をかけて完成させた歩みを振り返り、濃密な45分間のトークプログラムを締めくくりました。

新千歳空港ターミナルビルを舞台に11月21日(金)より5日間に渡り開催した「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月23日(日)「日本アニメの新時代を拓くクリエイターたち」と題し、3名のクリエイター(山本健 氏、斎藤圭一郎 氏、刈谷暢秀 氏)をお招きしたトークプログラムを開催しました。

聞き手は本映画祭プログラム・アドバイザーの田中大裕です。

ゲストプロフィール

山本 健

アニメーション監督・演出家、アニメーター。Production I.Gを経て、現在はフリーランス。監督作品にEve〈約束〉MV(2020)、Webシリーズ「雪ほどきし二藍」(2022)、長編映画『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』(2024)。現在、暁佳奈による同名小説を原作としたTVシリーズ「春夏秋冬代行者 春の舞」を制作中。

斎藤圭一郎

演出家・アニメーター。2016年、アニメーターとしてキャリアスタート。2019年 OVA『ACCA13区監察課 Regards』にて初監督(共同)。2022年、「ぼっち・ざ・ろっく!」にてTVシリーズ初監督。2023年TVシリーズ「葬送のフリーレン」監督。2024年、劇場総集編『ぼっち・ざ・ろっく!Re:/Re:Re:』監督。2026年1月「葬送のフリーレン第2期」(監督協力)放送予定。

刈谷暢秀

演出家・アニメーター。スタジオカラー出身。2019年 OVA『ACCA13区監察課 Regards』原画、2020年TVシリーズ「Sonny Boy」原画・作画監督、2020年ゲームPV「アズールレーン3周年記念PV」、2022年TVシリーズ「ぼっち・ざ・ろっく!」、2023年TVシリーズ「葬送のフリーレン」2025年TVシリーズ「その着せ替え人形は恋をするSeason 2」に絵コンテ・演出として参加。

新しい才能との出会い・発見方法

まずアニメーション業界を志すきっかけについての質問からプログラムがスタートしました。山本さんは大学のアニメサークルで出会った敏腕のアニメーターの先輩(渡邊啓一郎さん)に感化されてアニメ制作に興味を持ったと語りました。また斎藤さんは京都精華大学のアニメーション学科出身で、元々は漫画家志望でしたが、アニメーションの面白さに気づいて進路を変えたと話されました。刈谷さんは子供の頃から絵を描くことが好きで、大学のアニメサークルでアニメ業界とのつながりを得て、具体的なキャリアイメージを持つようになったと振り返りました。

同年代のアニメーターである3人がお互いの存在をどのように認識するようになったか、またクリエイターたちが新しい才能をどのように発見しているのか問われると、斎藤さんはXやVimeoなどのSNSや動画共有サービスで新しい才能を探しているとのこと。山本さんは放送中のアニメをなるべく沢山見ることで新しい表現を探していると話し、また大学の卒業制作上映などに足を運んだ際に新しい才能と出会うこともあと付け加えました。

山本さんは斎藤さんを大学の卒業制作で、斎藤さんは山本さんをSNSで知ったと言います。刈谷さんは山本さんを大学のサークルの先輩として知っており、サークルのリーダー的存在であった渡邊啓一郎さんが「山本くんは天才だ」とずっと言っていたが、当時の自分にはあんまりよくわかってなかったと大学時代のエピソードを明かし、「でも、自分も業界に入って、彼の仕事を見ていると本当に素晴らしいんで、やっぱり当時から天才だったのかも」と語ると、会場からは笑いが起こりました。

同世代のアニメーターとして ー日本のアニメ制作の課題と展望

同世代クリエイターの共通点について山本さんは、デジタル化の中で試行錯誤してきた上の世代の成果を見ながら課題に取り組んできたのが自分たちの世代だと表現しました。また『攻殻機動隊』やスタジオジブリ作品など、さらに上の世代の仕事も例に上げ「大ベテランのすごい世代がまだ現役で活躍しているけど、上の世代の働きにいつまでも頼っていてはいけないという感覚もある」と言いました。

斎藤さんは、自分たちの世代の原体験となった平成初期のアニメの質感を再現しようという気分が同世代にはある気がしていて、自分もかつてはそうした表現を追求していた部分があるものの、今では「やり尽くした感」があり、「今度はノスタルジーから脱却したものを作りたいという話をしたばかり」と、同世代のクリエイターとのエピソードを話しました。

刈谷さんは斎藤さんの言うノスタルジーやアニメの「俗っぽさ」も魅力に感じていると呼応し、技術的に高いレベルの作品がどんどん生まれていることは素晴らしいとしつつも「子どもの頃に見た“玉石混交”のアニメが好きだし、そういう気持ちはどこかでずっと持っておきたい」と日本アニメの雑多さゆえの魅力も強調しました。

さらにアニメーション業界の課題に話が及ぶと、山本さんは「アニメーションの産業が拡大することで “よくわからない企画 ” が通りづらくなっている」と指摘し、ヒットが求められるアニメばかりになってしまう状況を懸念しました。また、ソフトウェアの発展はあるもののデジタルでの制作環境が進展して20年以上経つにもかかわらず制作方法自体は根本的にはあまり変化していないことも課題として挙げ「より幅広い表現を模索する必要があるかもしれない」と続けて投げかけました。

斎藤さんはその意見に同調し、さらに「アニメ業界の収益が一部の作品に集中し、格差が広がっている」ことを指摘。メディアが伝えるほどには「アニメ業界全体が盛り上がっているとは思えない」という見解を示しました。

刈谷さんは「作り手も視聴者もコンテンツが多すぎて時間が足りない」と話し、限られた時間の中で新しい表現を吟味したり、作品を見てもらう難しさに言及しました。

また斎藤さんはアニメ業界の“教育問題”も指摘。アニメーターの世界は「見て学ぶ」という職人的な美意識がいまだに根強く、現場の実践的な技能を次世代に継承するための体系的な教育システムが確立されていないと言います。斎藤さんは「自分たちの世代でそれを終わらせないと」と話し、次世代の育成が急務であると訴えました。

「いつまでも若手でいたいのだけど、そうもいかないですね」と苦笑する3人に、アニメ業界に限らず似たような状況があるからか会場では頷いている人も多くいました。

3人のアニメーターが語る今後の展望

最後に3名の今後の展望について田中さんから質問がありました。

山本さんは、映画祭に来ることでいろいろな表現に触れられることはとても有意義だったと振り返り、インディペンデントで活動するクリエイターも増えている中、「お金も絡み、色んな要素が混在している“コラージュのようなもの”が商業アニメであり、それは好きなところでもあるけれども、自分の中の純粋な、クリアな表現みたいなものを追求したオリジナル映画を一度はやってみたい気持ちもあります」と述べました。

斎藤さんは、従来のアニメーション制作において押山清高監督や宮崎駿監督など才能のあるクリエイターがトップダウンで現場を牽引していく形が理想とされやすいなか、「自分はその属人性から離れてみる」ことに興味があると言います。価値観を共有する水平的なチーム作りから始まり、作品がどのように出来上がって観客に届くのかまで考えたものづくりの在り方を模索したいと語りました。

刈谷さんは、幅広いターゲットに向けた作品に関わりたい気持ちと、自分自身が見たいと思う作品を作りたい欲求の両方があると述べました。

3人それぞれの視点から語られた次世代のアニメ制作の未来のお話しに、会場からは惜しみない拍手が送られました。

新千歳空港ターミナルビルを舞台に11月21日(金)から5日間にわたり開催した「第12回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」では、11月23日(日)、長編コンペティション部門入選作『無名の人生』のメイキングトーク「メイキングオブ:無名の人生」が行われ、監督の鈴木竜也さんが登壇しました。

鈴木監督は1994年生まれ、宮城県出身。コロナ禍をきっかけにアニメーション制作を独学で開始。短編作品が複数の映画祭で受賞し、長編デビュー作となる本作をクラウドファンディングで制作しました。

仙台の実家にこもり、約1年半で脚本・作画・美術…すべて一人で完成させた話題作です。

聞き手は長編部門選考委員である、株式会社MADHOUSE プロデューサー田口亜有理さんです。

キャラクターがニョキッっと生えてきた ー ユニークな制作手法と特徴に迫るー

「脚本も絵コンテもなく、全10章の構成をアドリブで作った」と鈴木監督は語ります。

タイトル『無名の人生』が最初に浮かび、名前と人生をテーマにすることだけを決めて制作を開始したそうです。 「キャラクターは、登場させたかったというより、こういう状況になったから現れてきた…ニョキッと生えてくるような感じでした」と振り返りました。

構成は「実家のカレンダーの裏をメモ代わりに使ったものだけ」と会場に実物を持ってきて来場者に見せてくれた鈴木監督。構成を考えたという“証拠”はそれだけしかないそう。

制作にあたってのトラブルは?と田口さんに問われ、「人気者だった祖母の部屋にこもって作業していたら、朝になると近所のおじさんたちが窓をノックして祖母の位牌に「おはよう」って言ってくる。それがうるさくて、窓に〈赤ちゃんが寝ています〉って貼り紙をしたら静かになりました。それが一番のトラブルでしたね」と会場を笑わせました。

作品はアドリブ的に、ある種ロールプレイングゲーム的に進みながらも、伏線を後から作ることができたと語ります。「意外と後づけでも整合性は取れる。漫画家さんの気持ちが少し分かった感覚でした。一人で全部できる分、柔軟に変更できたのが良かった」と話しました。

また映像面では、構図や色彩にも強いこだわりがあります。

「大学の頃からシンメトリー構図が好きで、アニメだとそれが完璧にできるのが楽しかった。どのカットで止めてもキマるように意識しました」と語りました。色彩については「各章に入る前に30色のパレットを決め、その中からしか使わない」とルールを設け、限られた色数で物語の変化を表現。

その他、アニメ制作のノウハウやセオリーを持っていない鈴木監督だからこその制作プロセスに、聞き手の田口さんも興味津々でした。

劇場でやることは決まってないけど劇場でやる気で作っていた ー 完成までの道のり

制作期間はおよそ1年半。すべてをひとりで手がけた鈴木監督。

「資金はクラウドファンディングで集めました。企画書も台本もないままひたすら描き進め、70分目くらいまでの完成途中の作品を各所に送り、そこからキャスティングやスタッフィングを進めました。」と劇場公開までの道のりを明かします。この過程で、『音楽』『ひゃくえむ。』の岩井澤健治監督がプロデューサーとして参加し、その後劇場公開が決定。

「劇場で上映できることが決まったとき、“もっと遠くに行ける映画にしたい”と思って、ラストシーンを作り込みました」と語りました。

また田口さんに、今敏監督の影響について質問されると、鈴木監督はあまり多くのアニメには触れていない中でも今敏監督が好きであること、また以前本映画祭の短編コンペティションにノミネートされて来場した際に「『千年女優』の爆音上映を観て、めくるめく壮大な七変化をやりたいという思いがありながら制作していた」と語り、「かなり影響を受けていると思う」と明かしました。

社会で起きていることをアニメで伝えたかった ー 各国での反応と受け止められ方

『無名の人生』が国内外で上映されていることについて鈴木監督は「今年初めてパスポートを取って4カ国を回りました。どこの国でも、オーディションのダンスシーンで笑いが起き、最後の丸いものは何だ?と必ず聞かれる。結構みなさん同じ感覚なんだなと感じた」と言います。

「観る時間だけで終わらない、ぐるぐる考えながら自分で咀嚼できる人は楽しめる作品になっている」と手応えについて語りました。

この日のトーク会場は、先ほど映画を堪能したばかりの観客で超満員。田口さんから観客に質問がある方と投げかけると、さまざまな質問が上がりました。

エンドロールに流れる“似顔絵”について質問されると、クラウドファンディングのリターン(返礼品)として360人の似顔絵を描いたことを明かし、「購入額に差をつけず、全員平等にしたかった」「サイン入り台本よりも、似顔絵を描いて感謝を伝える方がいいと思った」と語り、またその一枚一枚が絵の練習にもなったと笑いました。

また、本作には全10章の中に、高齢ドライバーや芸能界の闇、若年層の不詳の死、戦争などといった現実の問題が織り込まれています。作品に社会的事件を盛り込んだ理由について問われると、「実写でやるとエグくなりすぎるけれど、アニメにすると角が取れて、伝わりやすくなる。だから社会で起きたことをアニメで描きたかった」と明かしました。

熱気冷めやらぬまま、トークプログラムが終了し、大きな拍手が鈴木監督に送られました。

ぜひこの先の鈴木監督の動向にもご注目ください。

11月21日(金)から25日(火)までの5日間、新千歳空港ターミナルビルを舞台に開催した「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月22日に行われたトークプログラム「スタジオ特集:MADHOUSE」では、1972年の創立以来、繊細な演出と作画で、常にその時代を代表する挑戦的な作品を世に送り出してきたMADHOUSEの制作の裏側について、人気2作品の上映とトークプログラムを実施。2027年公開予定の夏目真悟監督『ghost(仮題)』についてもお話いただきました。

第二期が1月から公開を発表!制作の現場から語られる『葬送のフリーレン』

まず冒頭では、TVアニメ『葬送のフリーレン』の第10話を上映。フリーレンとアウラの闘いに決着がつく印象的なエピソードとして注目が集まった回です。

上映後には、監督の斎藤圭一郎さん、演出の刈谷暢秀さん、プロデューサーの福士裕一郎さん、田口亜有理さんが登壇し、その制作の裏側を語りました。

今回刈谷さんに演出を依頼することになった経緯について斎藤監督は「自分にとって重要なキーパーソンでもあった刈谷くんに重要なシーンのどこかを託したいという思いがあった」と話し、刈谷さんは「シリーズの中でもこのアウラ編は何話か続いていく特に盛り上がっていくエピソードだった」と振り返り、特にアウラが自ら首を切り落とすというシーンをどう工夫して見せられるか斎藤監督と刈谷さんで議論したことを明かしました。

刈谷さんは、その作画についてキャラクターの動きを自ら傘を使って実演したり映像に残したりしながら進めたという制作の裏側に触れました。

一方で、田口さんは「その残虐なシーンそのものよりもお話の表現や演出に着目してくれていて。お客さんを信じて良かったなと感じた瞬間だった」と第10話ならではのお話に、観客から熱心な視線が注がれました。

本作品TVアニメ『葬送のフリーレン』は、2026年1月からの第二期放送を発表し、新PVが解禁されたばかり。第二期では新たに北川監督が就任したことについて斎藤監督は「良い作品になるようにサポートしていく」体制と明かしました。「第二期の制作現場から、ご覧いただいたような美しいPVが生まれてきている。ぜひ期待して欲しい」と来場者に呼びかけました。

『ACCA13区監察課 Regards』

後半では、斎藤監督の初監督作『ACCA13区監察課 Regards』の上映と制作エピソードが紹介されました。もともと演出としての参加予定だった斎藤さんが、夏目真悟監督の推薦を受けて突然、監督を任されたという裏話に、会場には驚きの声が上がりました。福士さんはそれについて、「夏目監督が“彼なら現場を託せる”と言ってくれた。結果として、シリーズの世界観を正確に理解しつつも新しい解釈を加えてくれた」と話し、起用の背景を語りました。

斎藤監督は制作を引き受けるにあたり、「まずは本編を勉強し直して、シリーズの空気感を大切にしながら、かっこいいACCAのキャラクターをしっかり魅力的に描くというのを念頭に置いた」と当時の心境を振り返りました。

また、昨年逝去した声優・田中敦子さんへの追悼と感謝の言葉が語られました。斎藤監督は「どんなにキャリアがあっても謙虚で、作品に真摯に向き合ってくれる本当に素敵な方でした」と語り、現場での姿勢を振り返りました。福士裕一郎プロデューサーは、「モーヴやフランメは、作品の核となるキャラクターで。田中さんであったから、それ以上のものを演じていただけた」「田中さんが数々の作品を残してきたこと、お客さんに届けるということを今度は自分たちが引き継いでいかなければいけないと気が引き締まる思い」と話しました。その言葉には、長年ともに作品を作り上げてきたスタッフたちの敬意と、彼女が残した表現への感謝が込められていました。

塩分濃度の高い、大きい海のような人…夏目真悟監督『ghost(仮題)』を語る

TVアニメ『ACCA13区監察課』の夏目真悟監督による初の長編オリジナルアニメーション『ghost(仮題)』が、2027年に公開を予定しています。キャラクター原案を『ACCA13区監察課』の原作者であるオノ・ナツメ先生が手がけ、MADHOUSEが制作を務めます。

トーク終盤では『ghost(仮題)』のパイロット映像がこの場限りで初公開され、現在制作中の様子が語られました。田口さんは「主人公は「ニケ」という少女。信念を貫きながらも、弱さと強さを併せ持ち、不条理な世界に立ち向かう姿が描かれる」と作品について説明し、「主人公が他者との出会いを通して、変わるもの、変わらないものも見つめ直していく。観た人が“本物とは何か”を考えながら劇場を後にするような作品にしたい」、福士さんは「作品の理解や解像度が上がるたびに、なんて面白い作品なんだろうと個人的には思っている。自分が携わった中で最高の劇場アニメーション作品になるのでしっかりと取り組んでいく」と熱を持って語ります。

また、斎藤監督は「夏目監督は尊敬する先輩であり、同時にライバルのような存在」と言い、「でも手伝ってと言われたら嬉しくなって」とこの作品に携わることについて気持ちを語り、「みんなでこの作品を素晴らしいものに仕上げようっていう気概やオーラを感じていただけたら嬉しい」と制作への熱量を感じさせました。

刈谷さんは「夏目監督は塩分濃度の高い大きな海のような人で、そこで自由に泳がせてもらっています。」と独自の語り口で表現し、「夏目さんにしか作れない独自のバランスを持った作品になると思う」と期待を滲ませます。作品の詳細はまだ明かされていないものの、登壇者の言葉からは制作陣の情熱と挑戦心が伝わり、2027年の公開が待ち遠しくなるトークセッションとなりました。

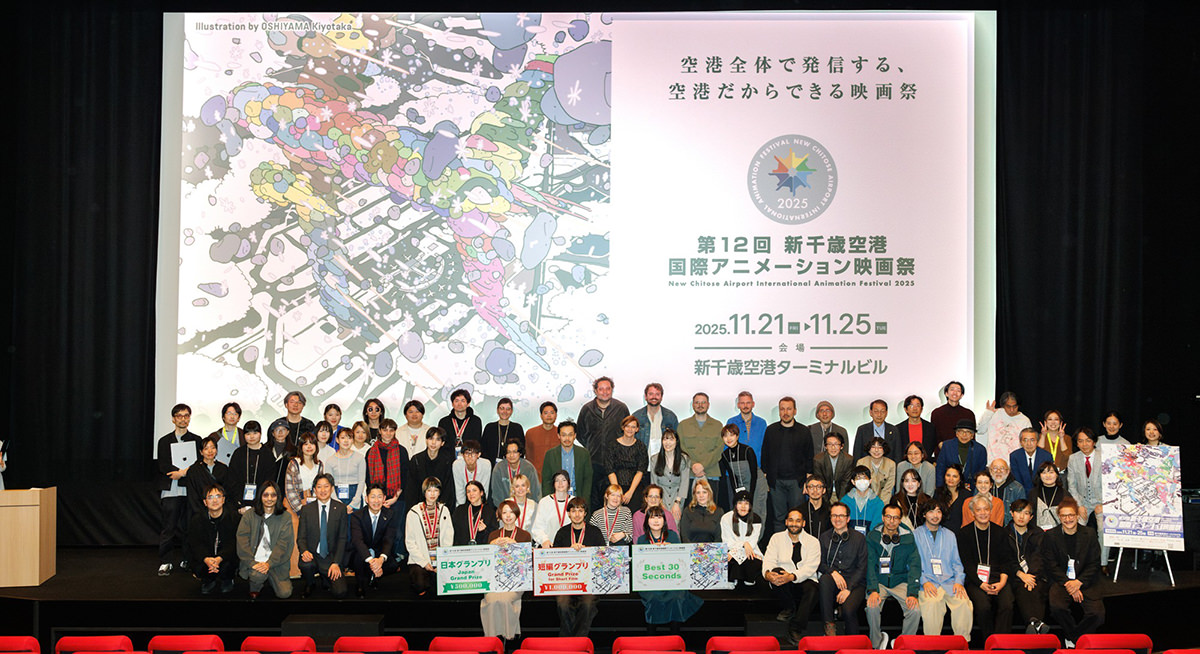

新千歳空港国際アニメーション映画祭実行委員会では、2025年11月21日(金) 〜 25日(火)までの5日間にわたり新千歳空港ターミナルビル内で「第12回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」を開催しました。

今年度はコンペティション部門に短編61作品、長編5作品を上映したほか、30Seconds部門8作品を新千歳空港館内サイネージで放映、豪華ゲストを招いた上映&トークプログラム、新千歳空港開港100年を記念した体験プログラムを含めた70以上のプログラムを新千歳空港ターミナルビルで展開しました。

最終日となる本日、グランプリを含むコンペティション受賞12作品の発表と授賞式を執り行いました。

コンペティション短編部門

アニメーションの可能性を最大限に発揮し、総合的に最も優れた作品に贈られるコンペティション短編部門グランプリは、ジョサリン・チャールズ 氏の『ゴッド・イズ・シャイ』が受賞。受賞メダルと賞金100万円が贈呈されます。

国際審査員を務めた西野 氏は、作品について「思いがけない世界へ連れていかれる“心地よい裏切り”が魅力的」と感想を述べ「15分という短さの中で、想像を超える展開を無理なく成立させる手腕が見事で、コンパクトながら引力の強い作品」と評しました。

ジョサリン・チャールズ 氏は、「特別な経験となり信じられない思い。子どもの頃から日本のアニメーションが好きで、非常に大きな影響を受けている。日本を知る最高の方法で来日できたことを嬉しく思う」と受賞の喜びを述べました。なお、この作品は、観客による投票によって決定する観客賞とのダブル受賞となりました。

また、日本制作または日本を制作国に含む作品に贈られる日本グランプリには、水尻自子 氏の『普通の生活』が受賞。審査委員のツァイベイ・ツァイ 氏は、「日常生活の中で、一人の平凡な女性が抱える静かな疲労を鋭く捉えている」と本作を振り返り「“触れること”こそが現実の真の拠りどころであることを示している。それは単に感覚を呼び覚ます以上のものであり、女性の体に対する力強い宣言でもある」と評しました。

水尻 氏は「毎年楽しみにしている映画祭で、素晴らしい作品と一緒に上映いただけて嬉しい。受賞にびっくりしている」と述べました。

コンペティション長編部門

コンペティション長編部門グランプリには、セス・スクライヴァー、ピーター・スクライバヴァー 氏の『エンドレス・クッキー』が選ばれました。審査員のギンツ・ジルバロディス 氏は、独創的なビジュアルで、先住民の経験や歴史的なトラウマ、日常の喜びを織り交ぜた作品として、「軽快でありながら深刻、私的でありながら普遍的というアニメーションが持つ可能性を同時に示している」「愛情に満ちた作品」と評しました。

受賞を受けてセス・スクライヴァー 氏からは「子どもが生まれたばかりで日本に行けなかったが本当に嬉しい」と小さな娘さんと一緒に映る喜びのビデオメッセージが寄せられました。

またこの度長編部門には審査員特別賞として『無名の人生』が選出。審査員のハン・ジウォン 氏は昔ながらの日本のメディアが用いる技法と印象的なレイアウトであると指摘し「長編映画が語りうる最大限の物語を最小限の手法で描いている」と評しました。監督の鈴木竜也 氏は「5月に新宿から劇場公開が始まり各国で上映してもらっているが賞をいただけたのは初めてなので嬉しい。今回3回目の参加でまた作品をつくってここに戻ってきたい」と喜びと感謝を述べました。

全受賞作品および審査員のコメント全文は、アワードページにてご覧いただけます。

☞ https://airport-anifes.jp/competition/awards/

国際審査員シュペラ・チャデシュ 氏「世界に誇る映画祭に育っている」

国際審査員を代表して、シュペラ・チャデシュ 氏から今年の総評として「初年度に参加して以来12年ぶりの映画祭だった。当時は劇場にあまり人がいなく、どうやってお客さんを呼ぶことができるだろうかと思っていた。しかし、たくさんの来場者と素晴らしいトークプログラム、素晴らしいチームで運営されていて、世界に誇る映画祭に育っていると思う」という激励と感謝の言葉で締めくくりました。

最後に本映画祭小出正志実行委員長から、閉会を宣言をして幕を閉じました。

第12回 新千歳空港国際アニメーション映画祭 開催概要

開 催 日 程:2025年11月21日(金)~11月25日(火)

会 場:新千歳空港ターミナルビル(新千歳空港シアターほか)

応募作品数:

○アニメーションコンペティション短編部門

・97の国と地域から応募された2,479作品/ 上映作品数:61作品

○アニメーションコンペティション長編部門

・28の国と地域から応募された63作品 / 上映作品数:5作品

○NEW CHITOSE 30 Seconds 部門

・応募174作品 32の国地域/上映8作品

新千歳空港ターミナルビルを舞台に11月21日より開催している「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」では、北海道にゆかりのある作家たちによる最新短編作品を集めた特集「北海道現代アニメーション 2025 + 『轍を越えてゆけ』特別上映」と題した上映・トークプログラムを企画。4作品の上映と作家インタビュー、さらにスタジオDOTによる『轍を越えてゆけ』の特別上映・監督トークが行われました。

第一部:北海道から広がるアニメーションの可能性

プログラムの冒頭では、北海道在住・出身のアニメーション作家4名による新作が上映され、上映後には、3名の作家によるトークが行われました。

『ほしのはなし』の阿部静氏は、幼少期から好きだったドヴォルザーク「ユーモレスク第7番」をモチーフに、「命をテーマにしながらも、悲しみではなく前向きさを描きたかった」と語りました。

『One Last Wish』の黒島亜夢氏は、DADA GAUGUIN氏の楽曲をもとに制作し、「好きなものを貫く気持ちを映像で表現した」とコメント。映像と音楽が響き合う作品に仕上げました。

『アイランド(The Island)』のSora氏は、北海道 利尻島を舞台に取材を重ねて制作したことに触れ、音や自然の描写へのこだわりを語りました。それぞれの作家が、自身の感情や経験をもとに作品を形づくる姿が印象的なトークとなりました。

第二部:『轍を越えてゆけ』特別上映と監督トーク

第二部では、札幌市立大学出身のVab.png監督が手がけた『轍を越えてゆけ』が特別上映されました。本作は昨年の本映画祭プログラム「NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2024」でプレゼンテーション発表した作品で、クラウドファンディングを通じて制作され今年10月にテアトル新宿で公開されたばかりです。スタジオDOTのVab.png監督と、プロデューサーのふたもく氏が登壇し、作品完成までの道のりや制作に込めた想いを語りました。

監督は「子どもの頃に祖母と訪れたこの映画館で自分の作品を上映できたのは感慨深い」と語り、昨年のプレゼン発表から1年を経て完成を迎えた喜びを述べました。

本作はコロナ禍で孤独な大学生活のなか、「青春を取り戻すような気持ちで始めた」というオンライン制作プロジェクト。「アニメを作るために集まったというより、集まるためにアニメを作った」と約100人が制作に参加したことについて監督は振り返りました。タイトルには「悲しみを抱えながらも笑って前へ進む」という想いが込められていると語るその熱量は、観客に強い余韻を残しました。

会場には多くの観客が訪れ、北海道から世界へと発信するアニメーションの可能性を感じる時間となりました。

チェコ・エストニアの作品が受賞

新千歳空港国際アニメーション映画祭実行委員会は、2025年11月21日(金)〜25日(火)までの5日間にわたり「第12回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」を開催しています。

11月23日(日)シアター1では、ミュージックアニメーションコンペティションの審査及びベストミュージックアニメーション賞の授賞式を行いました。

本年のベストミュージックアニメーション賞はレーネ・レクシェ氏、ジュリー・チェルナ氏による『Pařezy』が授賞。

本映画祭の特徴の1つである、MV(ミュージックビデオ)をはじめとした、音と動きとのシンクロナイゼーション(同期)を楽しむ「ミュージックアニメーションコンペティション」では、11作品が入選。コンペティション審査員を務めたのは、演出家・アニメーターの斎藤圭一郎氏(2023年TVシリーズ「葬送のフリーレン」監督。2024年劇場総集編『ぼっち・ざ・ろっく!Re:/Re:Re:』監督など)、アニメーション作家の羅 絲佳 <ラ・シカ>氏。来場者と共に全11作品を鑑賞したのち、ベストミュージックアニメーション賞の選出を行いました。

今年のベストミュージックアニメーション賞は、チェコとエストニアで活動するレーネ・レクシェ氏とジュリー・チェルナ氏が手がけた『Pařezy』が授賞しました。

審査員の斎藤圭一郎氏は、「素朴でありながら豊かなアニメーション表現に取り組んでいる。遊び心あふれるデザインやルックで見る側をとても楽しませてくれる作品として評価した」と授賞理由を述べました。

また、功績を称えるために贈られる「スペシャルメンション」としてオオクボリュウ氏が選ばれました。オオクボ氏は「予想していなかったことでとても嬉しい」と喜びを述べました。またこれまで幅広く活動してきた同氏は、今後の展望について聞かれると「キャラクターの設定やストーリーなど大きな物語をつくることはまだやれていないので、自分の考えていることを伝えていけたら」と語りました。

音楽とアニメーションはとても相性の良いフォーマット

今回の審査について、斎藤氏は「絶対的に良い作品ばかりでどれが受賞してもよかった。審査はとても難しく、今回審査する側になって初めて分かることがある。これからもアニメーションの未来に期待して、見届けていきたい」と話しました。

羅 絲佳 <ラ・シカ>氏は「このミュージックアニメーションコンペティションは、大きなスクリーン、最高の音響で作品を見るという幸せな経験ができる。どの作品もユニークでした。音楽とアニメーションはとても相性が良いフォーマットなので、いろんなジャンルのアニメーションを楽しんでもらいたい」とこのコンペティションの総評として締めくくりました。

新千歳空港ターミナルビルを舞台に11月21日より開催している「第12回新千歳空港国際アニメーション映画祭」では、設立10周年を迎えるスタジオ「TECARAT(テカラ)」による特集上映と特設会場での単独講演「スタジオトーク:TECARAT(テカラ)「TECARAT 10年の歩み」」としてトークプログラムが開催されました。

今回のトークでは、プロデューサーの及川雅昭さん、日下部泰寛さん、監督の八代健志さん、そして次回作の監督を務める廣木綾子さんが登壇し、シリーズ誕生のきっかけや制作の背景、この先の展望を語りました。

TECARAT、10年の歩み

TECARATは、太陽企画の美術部門として2015年に設立されました。きっかけとなったのは、プラネタリウム向けに制作した『ノーマン・ザ・スノーマン 〜北の国のオーロラ 〜』(2013年)。予想以上の反響を受け、次作『眠れない夜の月』を経て、TECARATが誕生しました。

名称の“TECARAT(てから)”には、「手から生まれるものづくり」の意志が込められています。八代さんは、「分業を前提とした制作ではなく、数人のチームで手作業を通じて表現を作り上げることで、新しい発想や自由な表現が生まれた」と振り返ります。立体的な造形と緻密な美術が一体となる“非分業”のスタイルは、TECARATの個性を形づくってきました。

廣木さんは、「分業にとらわれず、全員が作品全体に関わる環境で、自分の手で考えてつくる経験が大きかった」と当時を振り返り、日下部さんは、「100年後も残る映像を目指して」という理念を掲げ、次世代に伝わる映像づくりへの想いを語りました。

『ノーマン・ザ・スノーマン』シリーズの魅力

『ノーマン・ザ・スノーマン』は、少年の成長と親子の絆を描いた温かな物語として、多くの人に愛される作品です。シリーズはもともと、プラネタリウム向けのオリジナル作品として構想されたものでした。及川さんは「300館を超える全国のプラネタリウムで上映する作品を作りたいと思った」と語り、当時一人で人形アニメーションを制作していた八代さんの短編を見て「この世界観を物語にしたい」と声をかけたことが始まりだったと振り返りました。「天文にまつわる要素を入れるというルールだけ決めて、あとは自由に作ろうというところから始まったんです」と、創作の原点を明かします。

八代さんは、「雪国で過ごした子どもの頃の記憶や、親が子に雪だるまを作ってあげる光景などをもとに物語を組み立てた」と話し、作品に込めた郷愁や家族の想いを語りました。

最新作『こどもたちのひとつ星』、初のティザー映像公開

イベントでは、シリーズ最新作『ノーマン・ザ・スノーマン 〜こどもたちのひとつ星〜』のティザー映像が初披露されました。物語の舞台は前作から数年後。成長した少年が久しぶりに故郷へ帰り、母親との再会や、雪の華を探す謎のこどもとの出会いから始まる物語となります。

日下部さんは「青年期の繊細な感情や、母親との関係性を丁寧に描きたい」と語り、物語のテーマについて触れました。さらに本作では、これまで監督を務めてきた八代さんから廣木さんへとバトンが渡されます。新たな監督としての思いを問われた廣木さんは、「これまでの世界観を壊さずに受け継ぎながらも、男の子を育てている母親として子に向ける目線など、自分らしい表現を大切にしていきたい」と力を込めました。

作品は2026年12月から全国のプラネタリウムで上映予定。過去2作とあわせた三部作としての劇場公開も計画されており、今後の展開にも期待が高まります。最後に日下部さんは、「公式サイトやSNSで情報を発信していきます。来年の冬を楽しみにしていてください」と語り、会場からは大きな拍手が送られました。

手づくりの温度を未来へ――TECARATが目指すこれからの10年に向けて

イベントの終盤では、TECARATのメンバーが次の10年への展望を語りました。

八代さんは「長編映画の制作に挑戦したい」と意欲を示し、「非分業の良さを活かしながらも、分業と協働を両立させる新しい形を探りたい」と語りました。

及川さんは「10年でTECARATの名前を知ってもらえるようになった。次の10年は“100年後も残る組織”をつくっていきたい」と述べました。

廣木さんは「今は目の前の制作で精一杯ですが、1本1本の積み重ねが未来につながると信じて頑張りたい」と話し、日下部さんは「この場所が続いていくこと自体が大切。新しい代表作を自分の手で生み出したい」と抱負を語りました。

最後に八代さんが「水面下で進めている新しい企画もあります。長く応援していただければうれしいです」と来場者に感謝の言葉を伝え、10周年の節目を締めくくりました。